서론: ‘적을수록 강하다’, AI 산업의 판도를 바꾸는 한 문장

“Weniger ist mehr(적을수록 더 많다).”

이 단순한 문장이 지금 글로벌 인공지능(AI) 산업을 뒤흔들고 있다.

삼성전자가 발표한 초소형 AI 모델은 기존 대형 언어모델(LLM) 대비 10,000배 적은 연산양으로 동등한 성능을 구현했다. 이 발표는 마치 과열된 AI 시장에 던져진 냉수 한 양동이처럼, 전 세계 투자자와 빅테크들의 계산법을 송두리째 바꿔놓고 있다.

엔비디아의 GPU 독점 구조, 오픈AI의 초대형 모델 전략, 그리고 수백억 달러 규모의 데이터센터 투자 논리까지 —

이 모든 것이 “삼성발 변수” 앞에서 흔들리고 있다.

1. 삼성의 ‘10,000배 효율 AI’, 기술보다 더 무서운 경제학

삼성전자 캐나다 몬트리올 연구소의 알렉시아 졸리쿠르 마르티노(Alexia Jolicoeur-Martineau) 연구팀은 최근 논문 「Less is More: Recursive Thinking with Tiny Networks(적을수록 강하다: 소형 네트워크의 재귀적 사고)」를 발표했다.

이 모델의 핵심은 ‘매개변수 700만 개’.

이는 GPT-4의 1조 개 이상, 구글 제미니 2.5의 6천억 개 수준과 비교하면 말 그대로 ‘점 하나’에 불과하다. 그럼에도 불구하고 복잡한 사고형 벤치마크에서 오히려 더 높은 점수를 기록했다는 점이 충격적이다.

이 말은 곧 —

AI의 진보가 더 이상 “연산량 = 지능”으로 설명되지 않는다는 뜻이다.

삼성의 초경량 AI는 ‘스케일링 법칙(Scaling Law)’의 붕괴를 선언한 셈이며, 이는 수천억 달러 규모의 인프라 투자 근거를 무너뜨리는 결과를 낳는다.

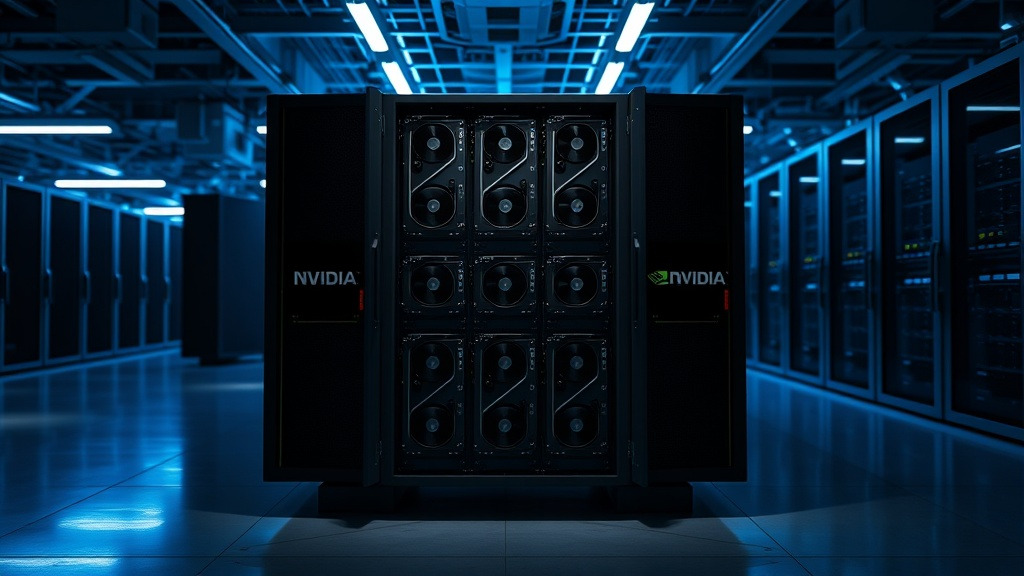

2. GPU 시장의 공포: 엔비디아의 ‘황금시대’는 끝나는가

삼성의 모델은 기존 LLM 대비 1/10,000 수준의 연산 자원만 필요하다.

이 수치 하나만으로도 GPU 시장의 가치 평가를 뒤집을 수 있다.

| 구분 | 기존 LLM(GPT, Gemini 등) | 삼성 초경량 모델 |

| 파라미터 수 | 약 1조 개 이상 | 약 700만 개 |

| 연산 필요량 | 100% | 0.01% |

| GPU 의존도 | 매우 높음 | 거의 없음 |

| 운영비 | 수억 달러/년 | 수천만 원 수준 |

AI 서버는 전 세계적으로 전력 소비의 2~3%를 차지할 만큼 에너지 집약적이다.

따라서 연산 효율이 1/10,000로 줄어든다면, 단순히 기술적 진보를 넘어 세계 전력 구조와 반도체 수요 자체가 바뀐다.

엔비디아는 2025년 9월, 오픈AI에 1,000억 달러 규모의 슈퍼컴퓨터를 공급하기로 계약했지만, 이번 삼성의 발표 이후 “그 투자가 과연 유효한가?”라는 질문이 등장했다.

이미 금융권에서는 엔비디아의 주가가 “AI 거품의 중심”이라는 경고가 나오고 있으며, 일부 애널리스트는 “삼성이 AI 버블의 끝을 촉발시킬 수도 있다”라고 분석한다.

3. 오픈AI·구글·마이크로소프트의 전략 재조정

AI 업계의 3대 강자인 오픈AI, 구글, 마이크로소프트는 모두 ‘대형화 전략’을 중심으로 사업을 전개해 왔다.

그러나 삼성의 초소형 AI 모델이 상용 수준의 사고력과 언어 능력을 증명할 경우, 이들의 모델 확장 전략은 “과잉 투자”로 평가될 위험이 있다.

특히 오픈AI는 GPT-5(내부명 o3-mini) 이후에도 여전히 “더 큰 모델”을 예고했지만,

이제 업계는 반대로 “작은 것이 더 효율적이다”라는 흐름으로 선회하고 있다.

이에 따라 예상되는 변화는 다음과 같다.

| 영역 | 기존 전략 | 삼성 이후의 전환 방향 |

| 모델 크기 | 초대형 LLM 중심 | 초경량·모듈형 모델 확산 |

| 학습 인프라 | 슈퍼컴퓨터 중심 | 엣지 디바이스·스마트폰 중심 |

| 수익 구조 | API 유료화 | 온디바이스 AI 확산, 저비용 구독형 |

| 에너지 소비 | 급등 | 급감 |

삼성은 자사 갤럭시 스마트폰에 직접 구동 가능한 온디바이스 AI를 목표로 하고 있으며,

이는 “클라우드에 종속되지 않는 인공지능 생태계”를 구축한다는 점에서,

국가 기술 자립과 산업 안보 측면에서도 상징적 의미를 지닌다.

4. 금융시장 반응: “AI 버블 붕괴의 신호탄인가”

9월 말, 도이치뱅크(Deutsche Bank)는 “AI bubble(인공지능 버블)” 검색량이 8월 21일 정점을 찍고 이후 급감했다고 밝혔다.

그 시점이 바로 MIT 보고서가 “AI 투자 수익이 실제로 발생하지 않는다”라고 지적한 직후였다.

이후 10월 중순 삼성의 발표가 이어지며,

시장에서는 “버블의 끝이 보인다”는 해석이 확산됐다.

헤지펀드 브리지워터의 레이 달리오(Ray Dalio)는 “현재의 AI 투자 열풍은 1999년 닷컴 버블과 유사하다”라고 언급했고,

그린라이트 캐피털의 데이비드 아인혼(David Einhorn) 역시 “인프라 투자 규모가 비정상적이며, 향후 막대한 가치 소멸이 불가피하다”고 경고했다.

삼성의 초경량 모델이 실증된다면,

이 경고는 단순한 비유가 아니라 현실 예고로 바뀔 가능성이 크다.

5. 대한민국 기술의 전략적 반격

삼성의 이번 발표는 단순한 연구 성과가 아니다.

이는 대한민국 기술 주권의 복귀 선언이자,

미국·중국 중심으로 기울어진 AI 산업 구조를 재편할 수 있는 “지렛대”로 평가된다.

- 미국: 오픈AI·엔비디아 중심의 클라우드·GPU 생태계

- 중국: 바이두·화웨이의 자국 연산 인프라 전략

- 한국: 초경량·고효율 AI 기반의 모바일 중심 생태계

이 세 축 중 한국의 모델은 “최소비용으로 최대지능을 구현하는 전략”에 해당하며,

이는 향후 AI 민주화, 중소기업 진입 장벽 해소, 국가 단위의 기술 독립성 확보로 이어질 수 있다.

삼성은 해당 모델을 오픈소스로 공개함으로써,

기술 경쟁보다 표준 경쟁으로 전환하려는 의도를 내비쳤다.

이는 마치 안드로이드가 아이폰의 폐쇄 생태계를 무너뜨린 것처럼,

AI 플랫폼 전쟁에서도 새로운 질서의 출발점이 될 수 있다.

결론: “AI의 크기”가 아니라 “AI의 방향”이 문제다

삼성의 ‘Less is More’ 프로젝트는 기술의 축소가 아니라, 지능의 재정의다.

이제 AI 경쟁의 초점은 “누가 더 많이 계산하느냐”가 아니라

“누가 더 효율적으로 사고하게 만드느냐”로 옮겨가고 있다.

삼성의 실험은 아직 초기 단계이지만,

그 파장은 이미 월가와 실리콘밸리를 뒤흔들고 있다.

만약 이 경량 모델이 상용화된다면,

AI 산업의 밸류체인 — 즉 GPU·클라우드·데이터센터 중심 구조 — 는 완전히 무너질 것이다.

“AI의 시대가 끝나는 게 아니라, AI의 질서가 새로 시작되는 것이다.”

그리고 그 시작점에는 지금, 삼성전자가 있다.