반응형

중국 정부가 최근 ‘AI 플러스(AI Plus) 지침’을 발표하며 2027년까지 과학기술, 산업, 소비, 공공복지, 행정, 국제협력 등 6대 분야에 인공지능을 본격 도입하겠다는 구체적인 계획을 내놓았습니다. 중국 중앙방송(CCTV)에 따르면, 앞으로 2년 내 차세대 지능형 단말기의 보급률이 70%를 넘어설 것이며, 2030년에는 스마트 기기와 관련 응용 프로그램의 보급률이 90% 이상으로 확대될 것이라고 전망했습니다.

이 계획의 의미는 단순한 기술 발전을 넘어섭니다. 사실상 국가적 차원의 기술 패권 전략이자, ‘스마트 경제’를 중국식 성장 모델로 확산하겠다는 선언에 가깝습니다.

중국 AI 플러스 전략의 핵심

중국의 지침은 매우 구체적입니다.

- 2027년 목표: 차세대 지능형 단말기 70% 보급

- 2030년 목표: 스마트 기기·응용 보급률 90% 돌파

- 스마트 경제 확대: AI를 국가 성장 엔진으로 삼아 전 산업으로 확산

- 글로벌 공공재 선언: AI를 개방적·포용적 자원으로 규정

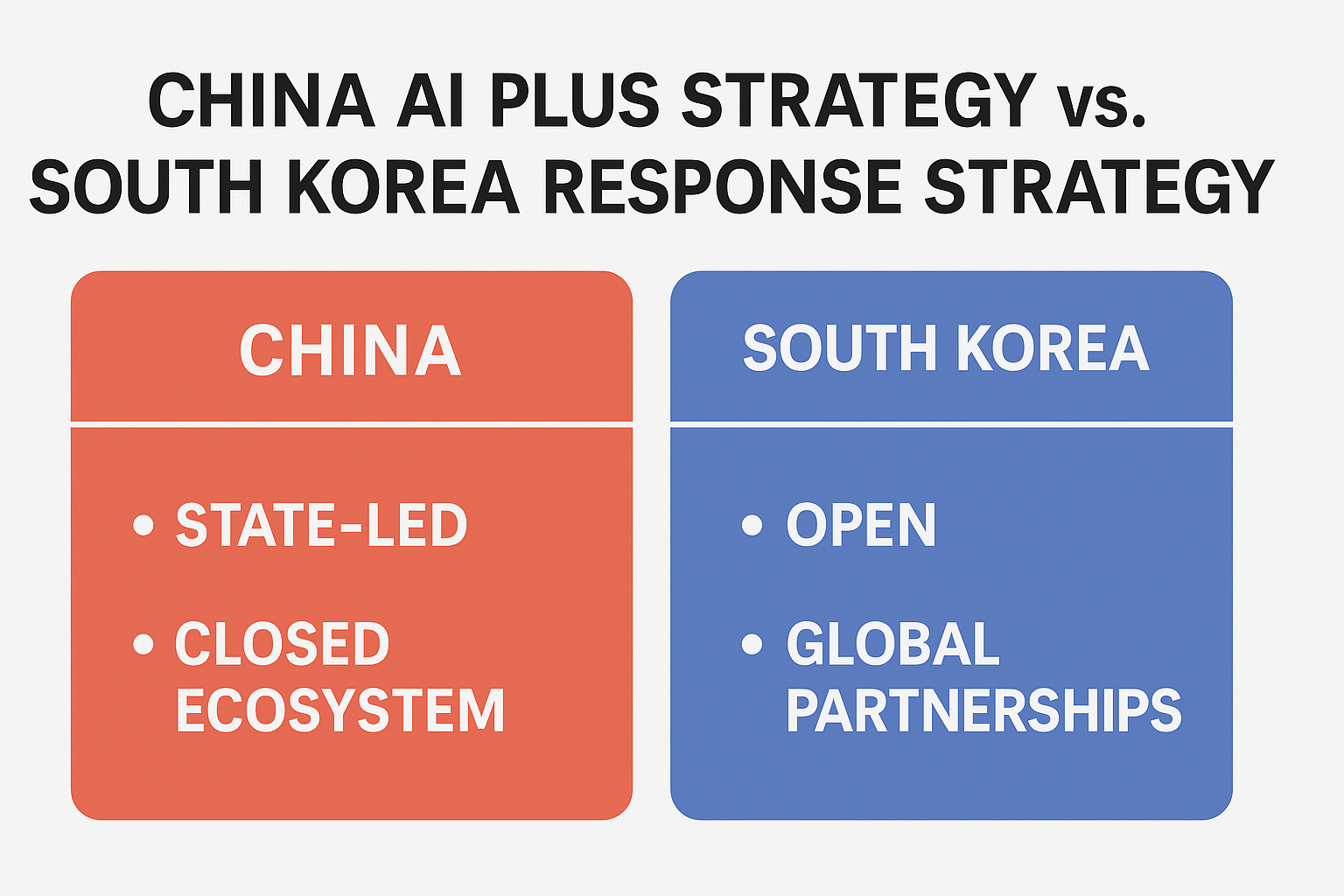

즉, 중국은 AI를 단순한 기술이 아니라 국가 전략 산업으로 격상시켜, 국제무대에서 영향력을 강화하려는 것입니다.

한국에 닥칠 도전

- 산업 경쟁 격화

한국이 강점을 가진 반도체, 스마트폰, 디스플레이, 가전 산업은 모두 AI와 결합될 때 경쟁 판도가 바뀔 수 있습니다. 이미 화웨이, 샤오미, 비보 같은 기업들이 AI 기능을 앞세운 제품으로 글로벌 시장에서 세를 넓히고 있습니다. - 국제 표준 경쟁

중국이 ‘AI 국제 협력’을 강조하는 이유는 사실상 국제 표준 주도권 확보에 있습니다. 만약 중국식 표준이 세계 시장에 자리 잡는다면, 한국 기업은 외부 규칙을 따라야 하는 불리한 입장에 놓일 수 있습니다. - 행정·사회 모델 확산

중국은 행정, 복지, 공공 서비스에 AI를 접목해 정책 효율성과 통제력을 동시에 강화하려 합니다. 이러한 모델이 다른 지역으로 확산된다면, 한국식 개방형 디지털 모델은 매력을 잃을 수도 있습니다.

한국이 가야 할 길: 자립과 연대

1. 기술 자립의 강화

- 반도체: 삼성반도체와 SK하이닉스가 주도하는 2나노, HBM4 등 차세대 공정 선점

- AI 반도체: NPU, 메모리 기반 AI 가속기 연구개발 확대

- 네트워크 인프라: 6G와 양자통신 조기 구축으로 미래 시장 선도

2. 글로벌 연대와 차별화

- 미국, 유럽, 일본 등과 기술 동맹을 강화해 중국식 모델과 균형 확보

- 개방적이고 투명한 생태계를 앞세워 국제 협력 주도

- 중국식 ‘폐쇄형·통제형 AI’와 차별화된 자유주의적 AI 질서 확립

한국에 주는 함의

중국의 AI 전략은 분명히 경고와 기회를 동시에 담고 있습니다.

- 경고라면, 기술 패권 경쟁의 속도가 더 빨라지고 있다는 점.

- 기회라면, 지금이야말로 한국이 독자적 기술력과 글로벌 협력 네트워크를 기반으로 새로운 리더십을 확보할 수 있다는 점입니다.

즉, 흐름에 끌려가는 것이 아니라 우리가 주도적으로 방향을 설정해야 한다는 것이 핵심입니다. 지금이 바로 그 전환점일 수 있습니다.

결론

중국의 AI 플러스 지침은 기술 경쟁을 넘어 체제 경쟁으로까지 확대될 수 있습니다. 한국은 이를 단순한 외부 소식으로 치부해서는 안 됩니다.

- 삼성반도체와 SK하이닉스 같은 기업들이 글로벌 AI 반도체 시장을 선도해야 하고,

- 정부는 정책·투자·안보 차원에서 전략적 뒷받침을 강화해야 합니다.

그렇지 않다면 2030년 이후, 우리는 중국이 만들어놓은 AI 플랫폼 속에서 움직이는 수동적 플레이어로 전락할 위험이 있습니다. 하지만 지금부터 준비한다면, 오히려 한국은 세계 AI 질서에서 중심 국가로 도약할 수 있습니다.

반응형